Im Jahr 2025 stehen Fachkräfte der Sozialen Arbeit an einem weiteren Wendepunkt: Die Integration künstlicher Intelligenz (KI) und generativer Sprachmodelle wie ChatGPT eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung von Arbeitsabläufen, der Prävention sozialer Probleme und der individuellen Betreuung von Klient:innen. Gleichzeitig fordern diese Entwicklungen ein sorgfältiges Abwägen von Chancen und Risiken. Mit Blick auf gesetzliche Rahmenbedingungen und ethische Herausforderungen skizziert dieser Artikel die Entwicklungen ab 2025 und gibt einen Ausblick auf die Soziale Arbeit 2030.

Neue Entwicklungen ab 2025: KI in der Sozialen Arbeit

1. KI-gestützte Beratung und Fallmanagement

Ab 2025 werden KI-Systeme wie ChatGPT zunehmend in Beratungssituationen eingesetzt. Generative Sprachmodelle können Erstgespräche vorbereiten, standardisierte Fragen stellen und sogar Vorschläge für mögliche Interventionen liefern. Zudem unterstützen KI-Anwendungen bei der Fallanalyse durch den Abgleich mit anonymisierten Datenbanken, was eine schnellere und präzisere Problemlösung ermöglicht.

Praxisbeispiel: In der Jugendhilfe werden generative KI-Modelle genutzt, um geeignete Freizeit- und Bildungsangebote zu identifizieren, die auf den individuellen Bedürfnissen und Interessen junger Menschen basieren. Diese datenbasierte Personalisierung könnte in Zukunft durch Algorithmen gemäß § 8a SGB VIII, das den Schutz von Kindern und Jugendlichen regelt, unterstützt werden.

2. Präventive Frühwarnsysteme

KI-gestützte Frühwarnsysteme spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der Sozialen Arbeit. Durch die Analyse großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen wie Gesundheits-, Bildungs- und Sozialdaten können Risiken frühzeitig erkannt werden. Die Zielsetzung ist, präventiv auf potenzielle Krisen wie Überschuldung, Obdachlosigkeit oder Gewalt im häuslichen Umfeld zu reagieren.

Beispiel: Algorithmen könnten Anzeichen für Kindeswohlgefährdung erkennen, indem sie Daten wie Schulabwesenheiten, medizinische Berichte und frühere Eingriffe auswerten. Diese Technologie ist jedoch eng an die Datenschutzregelungen des DSGVO und § 35 SGB I (Schutz personenbezogener Daten) gebunden.

3. Automatisierte Verwaltung und Ressourcenmanagement

KI ermöglicht die Automatisierung administrativer Prozesse wie die Bearbeitung von Anträgen oder die Dokumentation von Hilfsmaßnahmen. Sozialarbeiter:innen können sich so auf die direkte Arbeit mit Klient:innen konzentrieren.

Relevanz für die Praxis: In der Eingliederungshilfe (§ 53 SGB XII) könnten durch KI effizientere Zuweisungen von Betreuungsplätzen ermöglicht werden. Die Verknüpfung mit Geodaten könnte helfen, die nächstgelegenen verfügbaren Angebote schneller zu identifizieren.

Chancen durch KI in der Sozialen Arbeit

1. Effizienz und Zeitgewinn

KI reduziert administrative Aufgaben und schafft Raum für intensivere Betreuung. Studien zeigen, dass Fachkräfte bis zu 30 % ihrer Zeit mit administrativen Tätigkeiten verbringen (BAGFW, 2024). Diese Zeit könnte durch automatisierte Systeme freigesetzt werden.

2. Personalisierte Angebote

Durch datenbasierte Analysen können Hilfsangebote besser auf die individuellen Bedürfnisse der Klient:innen zugeschnitten werden. Dies ist besonders in der Jugendhilfe und Rehabilitation relevant.

3. Prävention sozialer Probleme

Mit Frühwarnsystemen können Krisen verhindert werden, bevor sie eskalieren. Die Soziale Arbeit gewinnt damit eine proaktive Dimension, die langfristig Ressourcen spart und soziale Stabilität fördert.

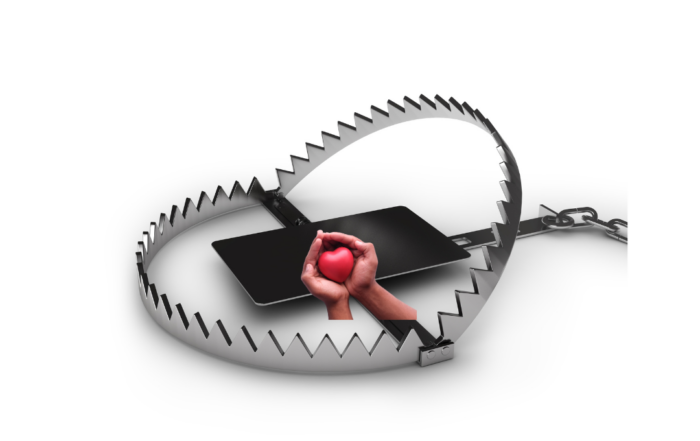

Risiken und Herausforderungen

1. Datenschutz und ethische Konflikte

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch KI birgt erhebliche Risiken. Sozialarbeiter:innen müssen gewährleisten, dass der Datenschutz gemäß DSGVO und SGB-Regelungen strikt eingehalten wird.

2. Fehlerhafte oder voreingenommene Algorithmen

KI-Systeme können durch unvollständige oder voreingenommene Daten falsche Entscheidungen treffen. Dies könnte zu Diskriminierung führen und das Vertrauen in soziale Dienste untergraben.

3. Entmenschlichung der Sozialen Arbeit

Die Gefahr besteht, dass menschliche Intuition und Empathie durch technische Systeme verdrängt werden. Sozialarbeit ist nicht vollständig quantifizierbar, und KI sollte niemals die persönliche Betreuung ersetzen.

Neue Arbeitsfelder in der Sozialen Arbeit

1. KI-Schulung und Vermittlung

Sozialarbeiter:innen könnten verstärkt als Vermittler:innen zwischen Technologie und Klient:innen agieren, indem sie diese bei der Nutzung digitaler Hilfsangebote unterstützen.

2. Ethik-Beratung und Datenmanagement

Die Entwicklung ethischer Leitlinien für den Einsatz von KI sowie die Überwachung von Datenschutzstandards bieten neue Berufsfelder.

3. Datenanalyst:innen für Soziale Arbeit

Fachkräfte mit sozialem und technischem Hintergrund könnten Daten analysieren und Handlungsempfehlungen entwickeln.

2030: Eine Vision der Sozialen Arbeit mit KI

Im Jahr 2030 könnte die Soziale Arbeit durch KI und Algorithmen neu gestaltet sein: Ein Sozialarbeiter erhält morgens eine Übersicht über alle Fälle, die durch KI-basierte Frühwarnsysteme als dringlich markiert wurden. Mithilfe einer KI-gestützten Plattform erstellt er einen personalisierten Hilfeplan für eine Familie, die von Wohnungslosigkeit bedroht ist. Währenddessen kommuniziert ein generatives Sprachmodell mit einem jungen Menschen, der anonym psychologische Unterstützung sucht, und leitet ihn bei Bedarf an eine:n Berater:in weiter.

Der Sozialarbeiter kann sich voll auf die persönliche Betreuung konzentrieren, da administrative Aufgaben automatisiert und datengestützt abgewickelt werden. KI bietet ihm zugleich Analysen, wie die Wirksamkeit seiner Maßnahmen erhöht werden kann.

Chancen mit Verantwortung nutzen

Die Entwicklungen ebnen den Weg für eine zukunftsorientierte Soziale Arbeit, in der KI eine unterstützende Rolle spielt. Dennoch müssen Fachkräfte die Technologie kritisch hinterfragen und sicherstellen, dass die Menschlichkeit im Zentrum der Arbeit bleibt. Mit klaren ethischen Standards, fundierter Weiterbildung und einem bewussten Umgang mit Daten kann KI eine Bereicherung sein – keine Bedrohung.

Durch die intelligente Nutzung von KI und generativen Sprachmodellen könnte die Soziale Arbeit bis 2030 nicht nur effizienter, sondern auch inklusiver und präventiver werden. Der Schlüssel liegt darin, die Chancen zu nutzen, ohne die Risiken aus den Augen zu verlieren.

Quellen:

- Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW): Bericht zur Digitalisierung in der Sozialen Arbeit, 2024.

- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

- Sozialgesetzbuch (SGB I, VIII, IX, XI, XII).

- Expertengutachten zu KI in der Sozialen Arbeit, veröffentlicht im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS), 2024.

Textquelle: Daniela Voigt 2025

Bildquelle: DALLE2025